- All

- arch interview

- Art Review

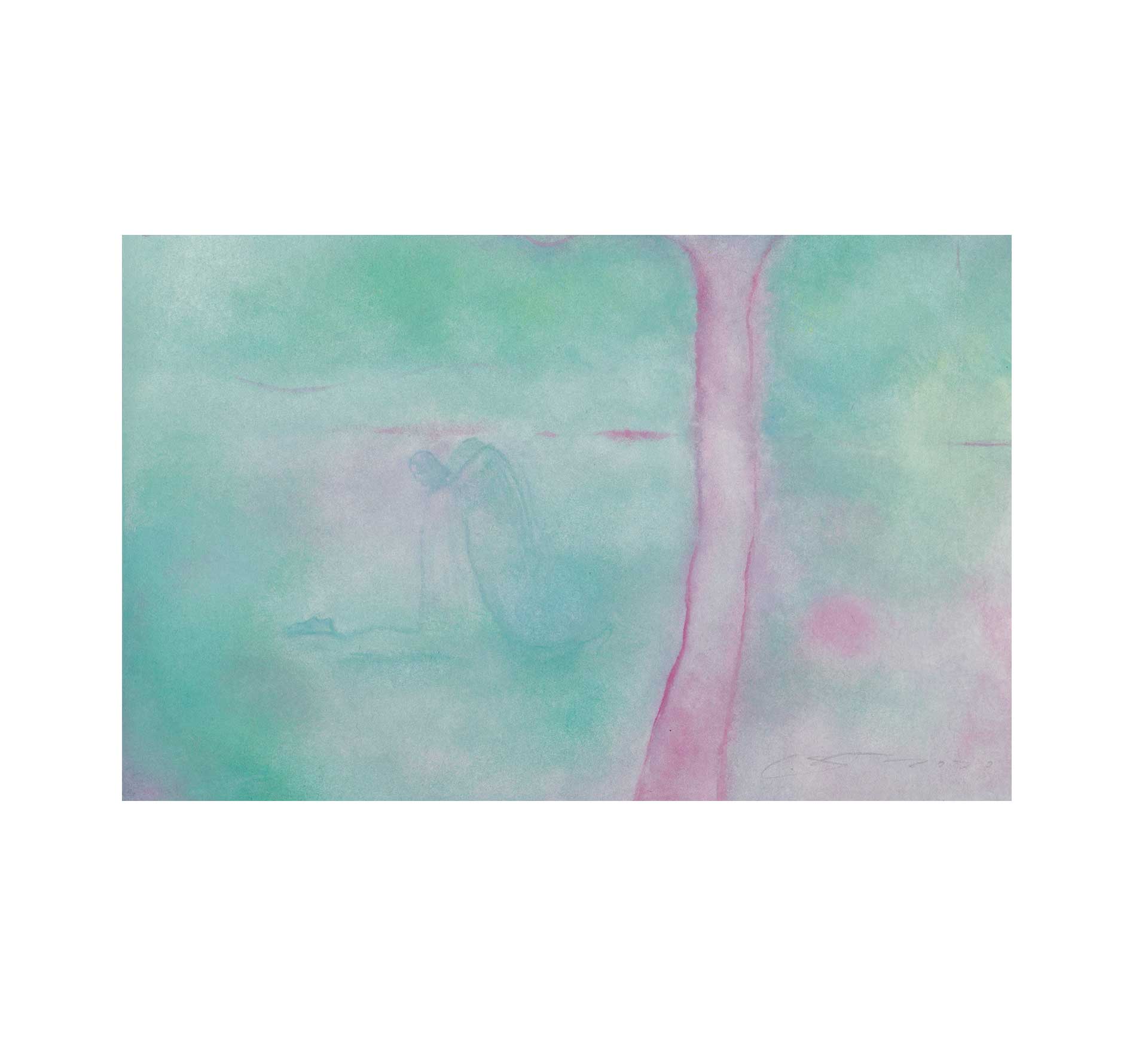

从那时起我尝试让白日梦式的想象力渗到画面中去,那些较早之前象征意味较浓的图示也被自然地冲淡了。或许正是因为这种像是被什么浸润过的画面所流淌出的气质和一些与现实相违和的图像内容才造成了类似梦境似的联想。

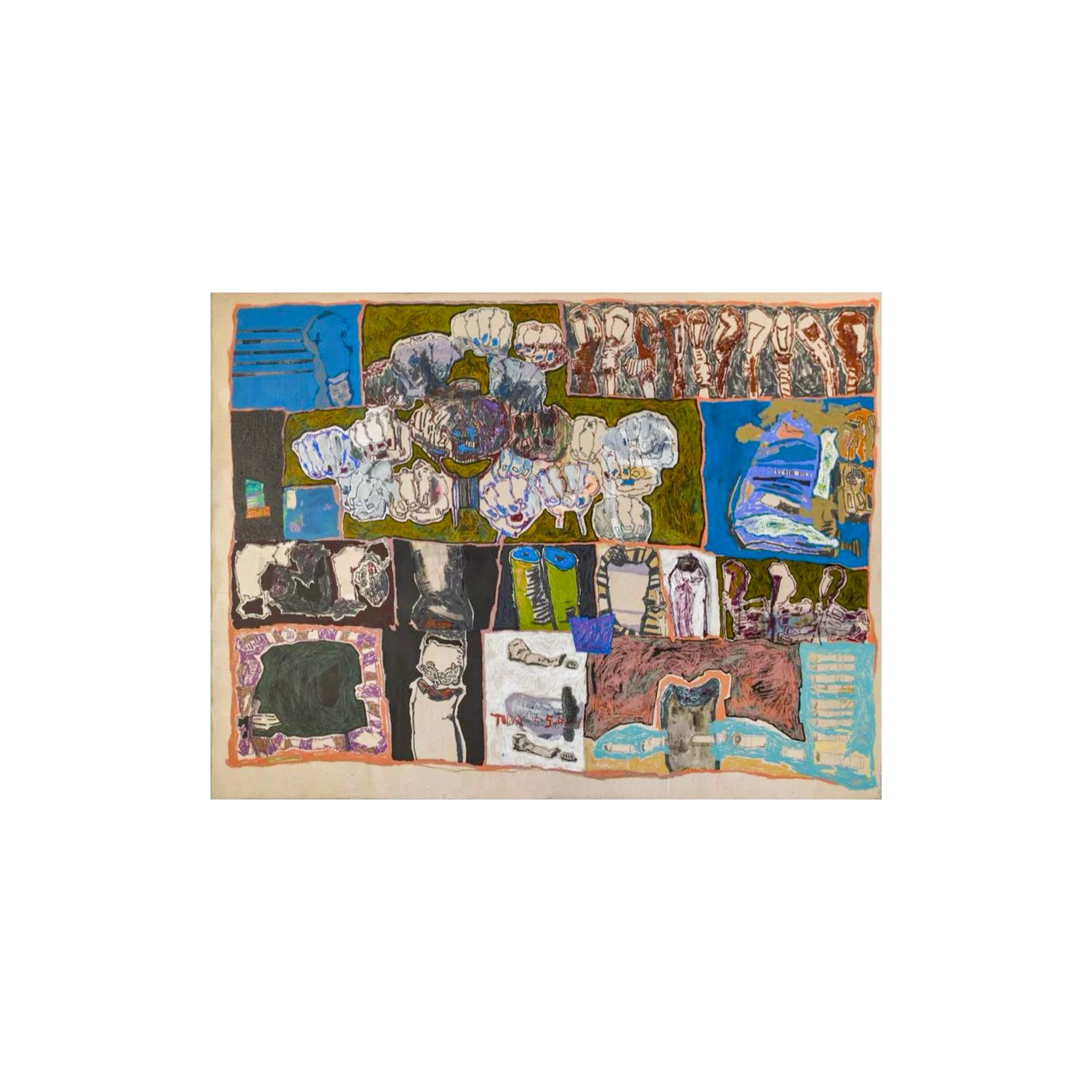

在看向郭宇剑的作品时,被描绘的总是在流动的状态中,相互间有着联系的密语成为图像回避我们、又逼近我们扑面而来。我们视线内成形在画布上的作品是尚未到来、在过渡中、即将迎接变化,直到感受盈满,它才会把我们推远。

当画作真切地逼近我们双眼,首先出现的是这首瓦雷里1922年所写的《海滨墓园》。机构策展人胡奕航、张汀芷与艺术家郭宇剑一起,将这次拱形画廊名为《危险同谋》的展览,用文字或符号分成了几大篇章:臆想、一座高原、剧场。许是有意为之,又或是无心之举,开篇选取的这段文字,饱含着诗人瓦雷里对家乡赛特港的深沉眷念。

恍惚是我们长时间被某种思维或事物压制后常常落入的状态。在这个状态中,时间如流体般被我们任意搬运、搅动,又或是尽兴逐流。而林舒的作品常常通过对空间的加工让我们对影像中的实体逐渐疏远,以至于被送入一个被剥去嘈杂的心理状态,意识取代了被记忆包裹的身体,从而任意涌动。

当我们把“看见”这一行为比作打开一个空房间的房门,看着这件物体的视线和它存留下的痕迹像是打开门后产生的余音,我们无法准确的追寻余音回荡的轨迹。不断地“看见”,新的东西累积产生同时,不可避免的产生了遗忘与消亡。一张照片保存了一个时间的瞬间,通过回忆,某些时刻得以持续存活,不相关瞬间的外观孤立了出来成为“科学家的信息、摄影师的引用”

朱湘闽的作品在愉悦的状态中,凸显了轻盈、弥散的线条与形态,层叠的不同色块和材料之间强调了艺术家自身的意识与感知。画面中直观的力量感,是艺术家对“矛盾和悖论在身体里形成完整的统一“的思考,形象间释放的情绪在思想的过滤与分解后,营造了更有流动性的感官体验。

「IT’S A JOKE别太当回事,儿」是ARCH GALLERY拱形画廊策划的首个群展。展览从时间和空间两个维度探寻了艺术家在各自创作过程中所使用的不同方法观念。为了让大家更进一步地了解艺术家的创作理念,ARCH CHANNEL此番专访梁浩。

“绘画没有办法不诚恳,这是一种无法伪装的媒介。我对绘画的诚恳和机械的、拾得的图像产生的化学反应感兴趣,尤其是当网络图像和铜板线腐蚀这种必须要经过转化才能成型的绘制方式相遇,就形成了有意思的关系。”

他的作品长期以来从“劳动”这个常用的词汇出发,不断向现实世界里以“语言”为基础的权利追问。“我只希望我认为重要的东西能被大家知道,那就是”具体的劳动“在现实世界中是如何”做功“的。”

1985年在北京中国美术馆举办的《劳申伯格艺术展》让中国人近距离地看到了“后现代艺术”的形态,这些展品让中国观众目瞪口呆:山羊的标本,汽车的轮胎,废弃的地毯组成了前所未见的图腾。在展览期间,保洁员差一点把作品误作是垃圾清理。