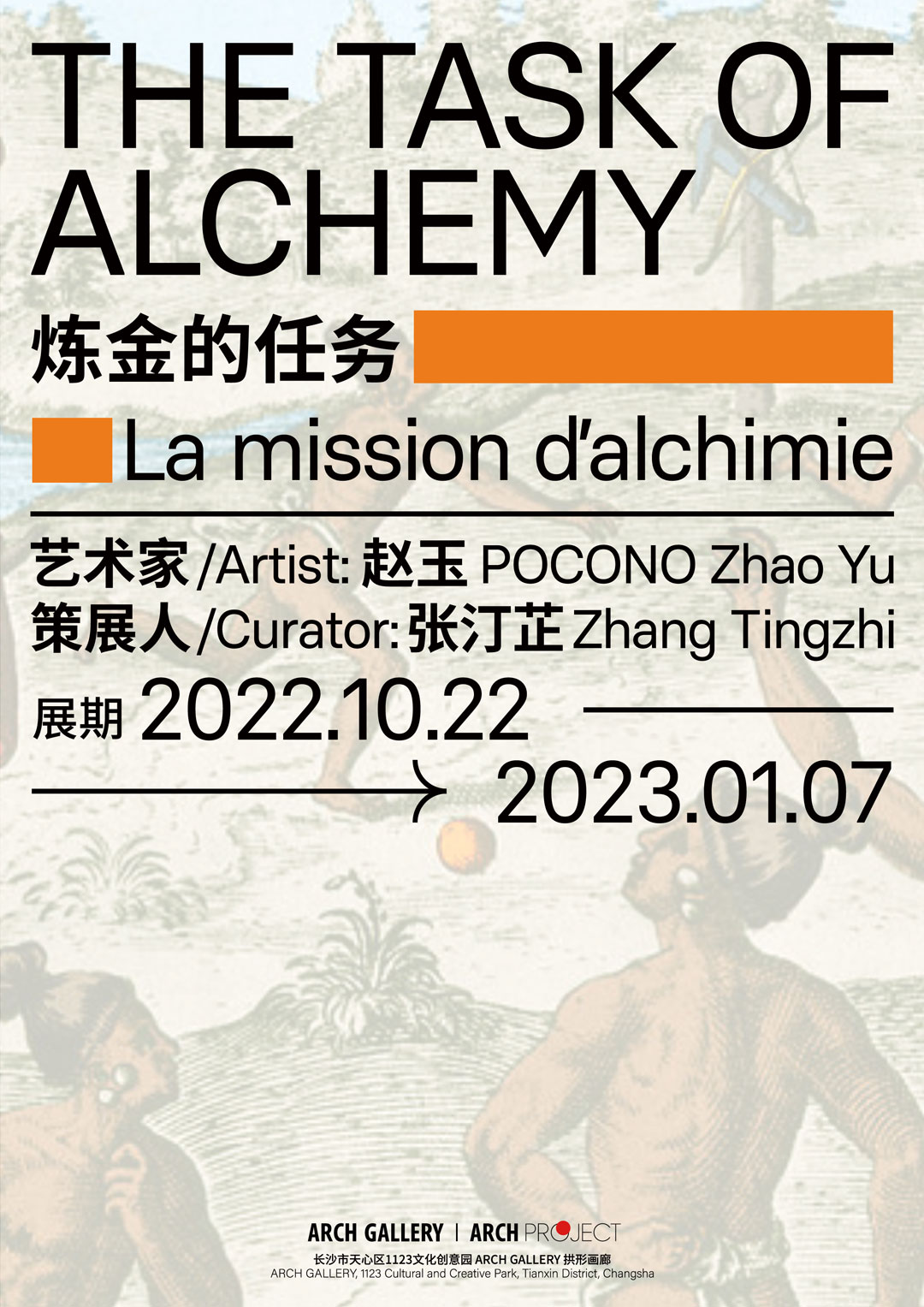

炼金的任务

艺术家:赵玉

2022.10.22 – 2023.1.07

ARCH PROJECT正在呈现艺术家赵玉个展「炼金的任务」,本次展览展出了艺术家近年来在文化流变议题领域研究过程中进行的多媒介创作,以其自身的丈量为尺度,不断行走,展开过去与今天、东方与西方的文化痕迹。

或跌撞入梦想已久的诗句。

——波德莱尔《太阳》

(中文诗句翻译自1936年由Edna St. Vincent Millay英译版波德莱尔 Le Soleil)

1967年6月的 Artforum 上,Sol LeWitt 发表了开创性的 Paragraphs on Conceptual Art (《关于观念艺术的段落》)文章,阐述了关于观念艺术的术语。“在观念艺术中,想法或概念是作品中最重要的方面,当一位艺术家使用概念性的艺术形式时,这意味着所有的计划和决策都是事先制定的,执行是漫不经心的一个步骤。”

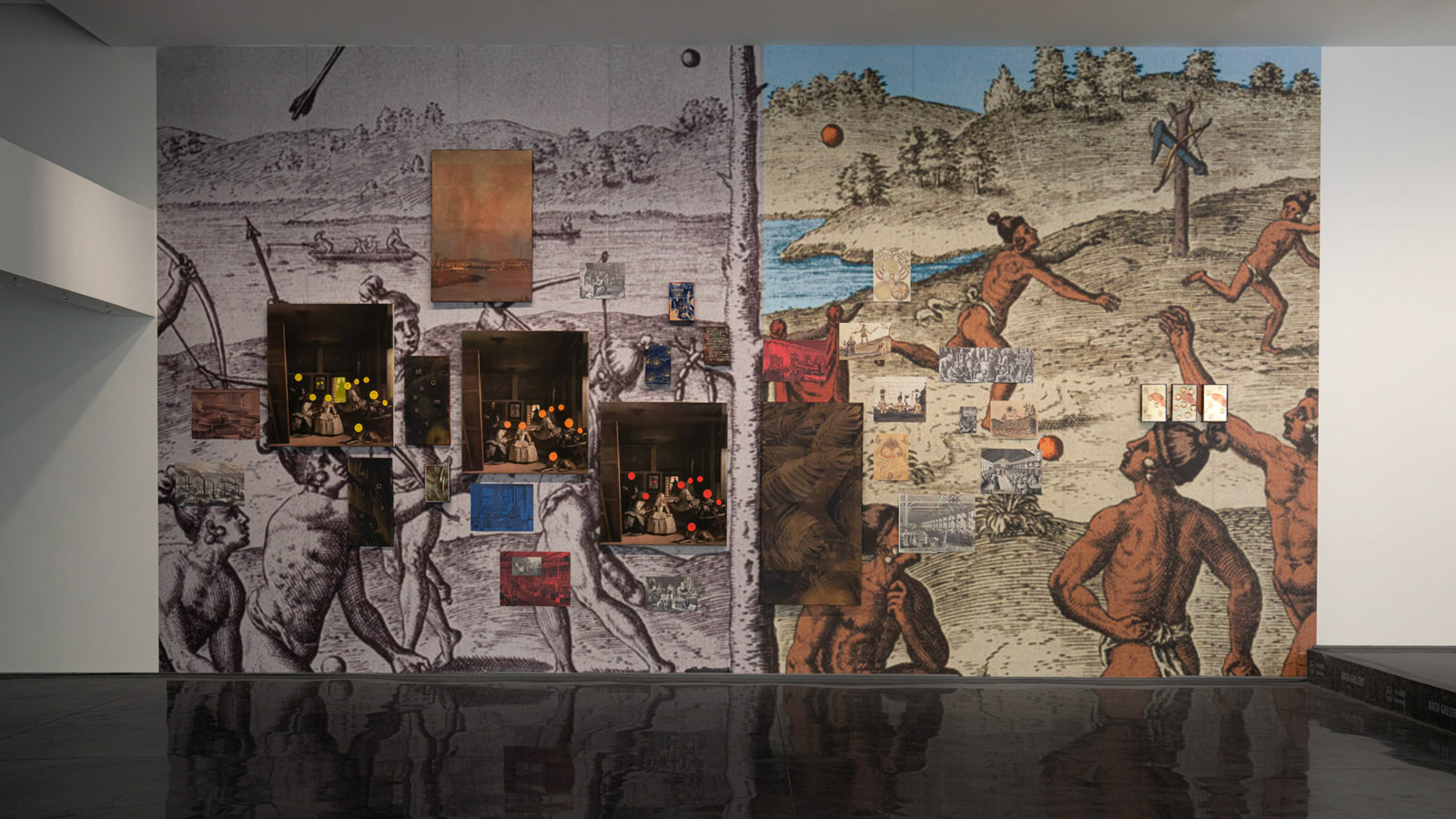

诗歌里,对现实和真实中存在的差异的警惕,以一种搏斗的姿态被描绘出来。那些意象、对立的观念、词与物之间的裂隙,也被艺术家赵玉提炼到创作中。理智把事物瞬息万变的状态转化为某种个人经验。长久以来,对地域文化、政治环境以及种族差异的不适及融合,已经成为全球化时代下的日常体验。在弥散的历史轨迹,流动的时空中,那些错综复杂的文化符号,随时被推搡、被碰撞。“人群”是赵玉作品里的隐蔽形象,它是历史存在的证据。这种隐蔽的形象,揭示出某种隐秘的象征,他们的目光在一次次交汇中,转述着故事、循环着歌曲、组合着图示,它们皆是从幽灵般的“太阳神”形象里夺取的战利品。

炼金术被看作是中世纪化学的先驱,人们关注物质的嬗变并试图将贱金属转化为黄金或寻找万能的灵药。反复磨练、锻造的方法,正如赵玉在庞杂的历史文献中搜寻灵药,籍此呈现出一种“考古式”的工作状态。她通过作品质疑着历史的真实,探讨着历史的不可靠性。

自上世纪末以来,哲学界进行了一系列的探讨,试图把握一种“真实”经验,这种经验与人们标准化、非自然化的生活经验相对立。与其说真实是根植于记忆中的事实,不如说它是潜意识里“材料”的汇聚。

普鲁斯特曾提出“非意愿记忆”,即过去是在某个理智所不能企及的地方,并且是丝毫不差地在一些物体中(或在因物体所引起的感觉中)显现出来的。艺术家常常通过副本、镜子、老照片、文本等元素进行场景重构、重组,使它们变成“新”的叙述者。但同时她亦无法避免地需要回归到历史的语境中去找寻答案,从而来面对不可知的未来。《炼金的任务》在此强调的正是考古的印章和无言的解剖,它们影射着追寻、出走和叛逃的意义——洞穴之火闪烁,她开始驻足丈量,行走。

赵玉,艺术家,生于山西,现生活工作于上海。本科及硕士毕业于法国巴黎国立高等美术学院。

一个“新来者”,一个“未来的长居者”。她的创作主要致力于将“自文化”转化为“他文化”视角,并置进时空深层框架进行思考,她通过图像、视频、写作及装置等诸多媒介进行转译。她基于行走、基于个人经验,借用符号学、文学以及相关社会学科中的元素对场景进行重构,籍此呈现世界范围内的文明流动,文化流变,一个“新”的叙述者从中产生,以“闯入者”的形象迫问历史之真,探讨和回应原本与副本的复杂勾连。

她的主要展览项目包括:《熔炼的暗礁》,We Space,上海(2022);《流动的身份》,广东美术馆,广州(2022);《“辣条”时代:年轻力观察》,年代美术馆,温州(2022);《隐喻与凝视》,LA VIE物质生活艺术中心,深圳(2022);《靡菲斯特的舞步》,沪申画廊,上海(2021);《未来祭中祭2》,喜马拉雅美术馆,上海(2021);《O,Cat在欢乐谷》,OCAT研究中心,北京(2021);《语言外世界II》,梵融美术馆,苏州(2021);四重奏,阿里巴巴西溪园区,杭州(2021);《你走不出它的边际,无论你远行到何方》,斯沃琪和平饭店艺术中心,上海(2020);《风暴山谷》,無同空间,长沙(2020);苏格兰高原的狮子——写作的平行展览,OCAT 研究中心,北京(2019);L’Entre- Deux, Zetoart, 却道艺术,巴黎(2019);《我们在何处相遇》,全国农业展览馆,北京 (2019);《观看的剩余》,第七届济南国际摄影双年展,济南(2018);《另一种设计》,华 · 美术馆,深圳(2018);第十届三影堂摄影奖作品展《起承》,三影堂艺术中心,北京(2018);《Waiting For》,Galerie du Crous,巴黎(2018);《Dear mom, What Do People Cross When Crossing The Boundary?》,Kunstraum Potsdamerstraße, 柏林(2018)。

参与的艺术驻留项目包括:天目里美术馆之驻艺术家驻留(2022),斯沃琪和平饭店艺术中心驻地(2019-2020),“Paris X Berlin”巴黎、柏林驻地(2018)及方志小说(2017)等。

赵玉的写作见于假杂志、《艺术世界》、 CEF实验影像中心、泼先生、招隐等媒体。2018 年联合策划编辑了 2018 年 11 月《艺术世界》的长读项目《苏格兰高原的狮子》;2019年入围OCAT研究中心“研究型策展计划”终选名单,同年出版短篇小说《美丽城地铁站》。