ARCH 采访 | 郭宇剑

Q:人们初次看您的作品时,会产生梦境般的联想,您想通过这种感受传递什么?如何进行对内容的选择和思考呢?

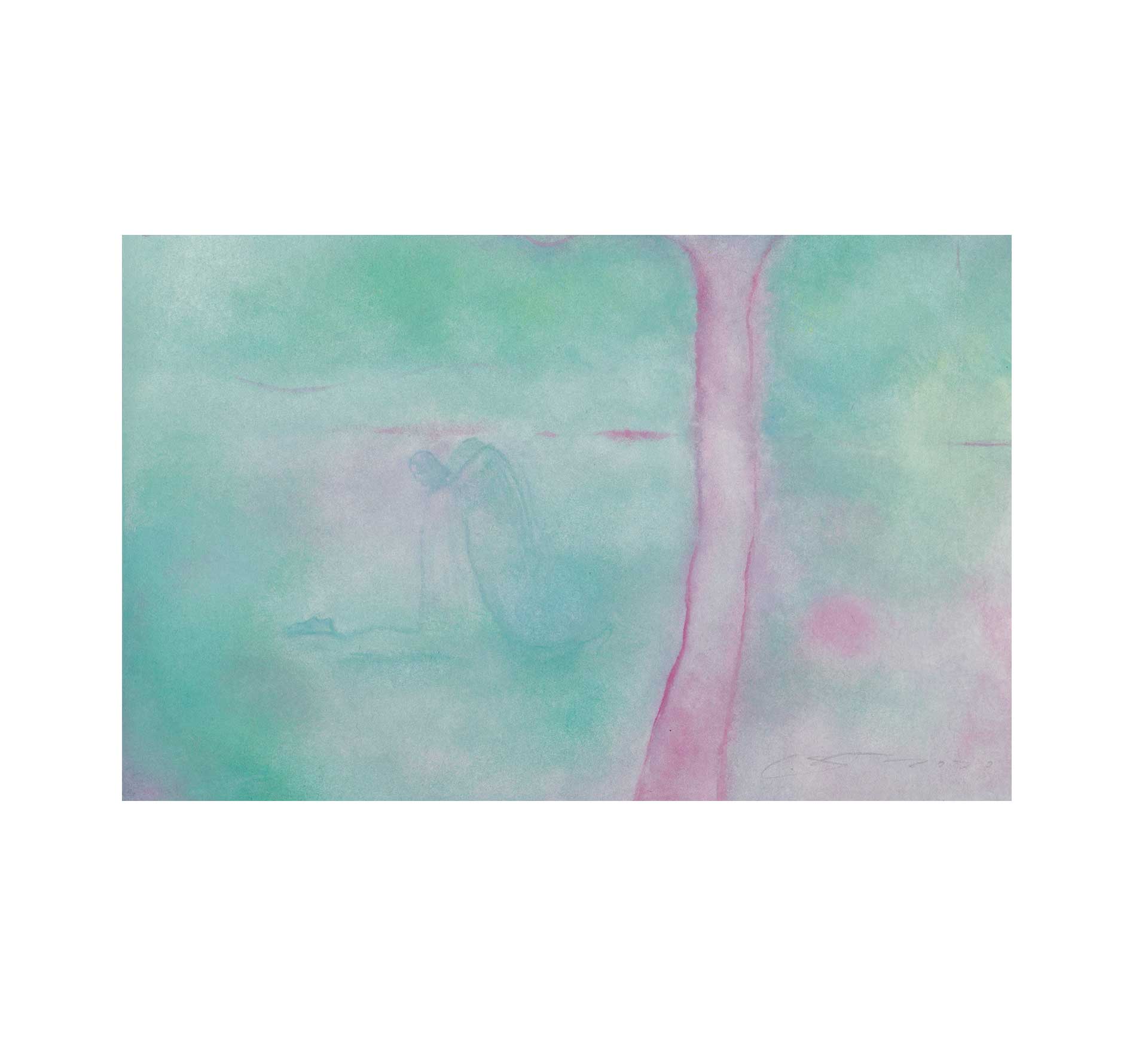

A:会让人有这种联想其实我还感觉蛮意外的。因为就目前来说,梦应该是为数不多不能和别人共享的事,所以我完全没想到自己的画面能给受众产生梦境的联想。听到观众这类比较趋同地感受应该是从2019年我开始创作《春朝一刻》系列开始。从那时起我尝试让白日梦式的想象力渗到画面中去,那些较早之前象征意味较浓的图示也被自然地冲淡了。或许正是因为这种像是被什么浸润过的画面所流淌出的气质和一些与现实相违和的图像内容才造成了类似梦境似的联想。我从《果林里的早餐》系列再到现在的《危险同谋》系列对绘画上有了一些新的思考,如果说画面内容和画面感受哪个我更在乎? 那目前而言我肯定是更在乎画面感受,至于画的内容是什么,我似乎已经不怎么在意了。

- 危险同谋 Dangerous Complicity 展览现场 摄影:ARCH GALLERY

Q:绘画的过程中,您过去是否希望画得尽量真实?

A:关于画的真实的这个话题很有意思,我想先聊一聊什么是真实,或者聊一聊我们在绘画这个语境下讨论的真实到底是什么?大抵上我并不认为从客体的表面上出发而后把它临摹在其他媒介上就是唯一的真实,或者说真实的全部。关于这一点我倒是没有发生过太大的变化——从过去开始——我一直希望我画的是真实的,但这个真实应该说是某种偏内的,绝非单纯客体上描摹再现。我并不在意我画面中的那些形象存在于现实中时,是否符合日常视觉逻辑。因为即使当我们讨论日常中的真实时,我们也不太能单一地去下定论。比方说一个摆放在烛光旁餐盘里的苹果,它当下呈现出的状态和在自然光下生⻓在苹果树上的状态到底哪种更偏近真实?

- 春朝一刻之六,纸本水彩,26x18cm,2020

Q:当您不那么在意画的内容是什么时,这会影响您表达您的“真实”吗?为什么?

A:我想应该是不会的吧?因为我想表达的真实从来都不是客体表面的那种,即使我之前的作品内容会有比现在更多的图示,但我也是希望通过那些图示传递出某种超越逻辑排列的感受。我认为绘画是可以精准地进行表达真实的,如果类比成语言的话,一个人能言简意赅地表达任何一个道理,这是一种精准;又或者一个人能辅以华丽的词藻将一个平常的事修饰得妙趣横生,这也是一种精准。之前当我在意画面内容时,甚至会有出现同语反复的困境,所以当我发现这种方式在表达我想要呈现的“真实”时并不那么精准后我进行了一些了反思,后来发现反而当我不再在意要通过什么样的内容才可以表达“真实”而是直接地面对我想要表达的“真实”时,“真实”似乎会更精准地逐步在绘画的过程中浮现出来。

- 危险同谋 Dangerous Complicity 展览现场 摄影:ARCH GALLERY

Q:个体与世界之间的沟壑和关系影响着人的记忆、感受与观点。您的系列作品体现了多样的研究方向与兴趣。比如《在少女们身旁》,是什么样的体验让您的绘画开始发生逐渐的转变?

A:简单来说,这或许和我没有在大城市⻓久生活过有关。一直生活在像⻓沙这样的城市能让我随时可以停下观察我感兴趣的东⻄,这样的生活节奏也助⻓了我的好奇心。不过就主观而言,我对周遭一切的好奇心和创作之间似乎并没有什么可循的因果逻辑。比方说题中提到的《在少女们身旁》,这个名字是取自《追忆似水年华》中的一卷。那一卷中普鲁斯特描写了他经历过一次失败的情感后转而却从其他人那获得了新的愉悦。因为我是一个不迷信灵感的人,但在那一段时间里我确有感受到一些灵感在脑子频繁掠过,所以我借用了普鲁斯特的那卷的名字来指代那一段经历。

- 危险同谋 Dangerous Complicity 展览现场 摄影:ARCH GALLERY

Q:当我们不仅仅将画面中的身体、日常物件视为外观给予的信息时,观众如何走进这些描绘的场景?

A:佛语有云,相由心生。一个人看到的、理解的事物都是由他内心决定的。我很希望观众在我的画前能够勾起某些内心的东⻄,这些东⻄可能是通过一个躺在一片亮⻩色调里的人,也许是一只溶在钴蓝色中的狗所唤起的?同时这些画面中的图示都可视为让观众走进画面的一种路径。我不确定通过理性设计的画面构成能否使人有更大的想象可能性?或者结论恰恰相反?不过我希望观众在我的画前是一种尽可能放松的、没有任何负担的观看状态。因为我画的就是很寻常的事物,它们本身并没有任何晦涩的含义,它们只是一些我在放松时沾着颜料的笔触在行径间留下的痕迹。

Q:您提到的“佛语有云,相由心生”让我联想到《审美无意识》里的“母体幻象”,艺术家的个人历史会成为“真相的直接印记”出现在作品的细节里。画面里重复出现过的场景、图形和形象,和您对这些事物赋予的个人意义有关吗?

A:无论是“母体幻象”或是“审美幻象”,在这个语境下毫无疑问都是成立的。不过在我的理解里这些幻象都是有“原型”的。出现在画面里的那些细节更准确一些来说可能是这些“原型”。按照埃里希·诺伊曼的分析,“无论是原型或象征都是自发的和不依赖意识的,自我作为意识的中心,并不是主动或有意的参与到显现中去。”每个人生来都有独特性,在艺术创作这个语境下,其实大量的技术练习和知识积累某种意义上都是为了让自己更能够相信自己这种与生俱来的独特性。画面里重复出现的场景、图形以及形象,它们也许是具有某些意义的,但我并不清楚,我不过是让它们自发般的出现了罢了。

- 溪午不闻钟,布面油画,200x150cm,2021(局部)

Q:您的作品里有记忆与感受的流动。记忆的科学性也在您的作品里吗?为什么?

A:记忆的科学性似乎不太会有,虽然我也会读一些相关的书籍,但是我不确定我自己是否真的有理解或是有被其影响。不过我是一个非常看重记忆的人,“作品中那些记忆与感受的流动”,我很坦白地说它们很大程度上是源于我受普鲁斯特美学⻛格影响的缘故。

- 春雨至,木板油画,223x50cm,2022

Q:接上一个问题您提到的普鲁斯特美学⻛格,您怎么看艺术家的本源性和地域性?

A:在这个题目的语境下,关于艺术家的本源性大抵都绕不开海德格尔的 《艺术作品的本源》,关于那一部分的讨论我认为他已经分析的比较通透了。就这个题目中的两点我倒是想聊一些无关哲学或是美学的看法。我时常有一种困惑,是从什么时候开始我才(可以)认为自己是艺术家?那我是经历过某种节点之后才(可以)自我认知为艺术家吗?因为就我自己来说,好像打记事起就和大部分喜欢画画的小孩一样开始在兴趣班里学画画,读书后出黑板报和给学校兴趣社团画海报,再之后艺考读美院,很显然这里为止还远远不能称我为艺术家,我好像一直有一个特别笃定的——“我会从事艺术工作”——感受牵引我,它绝不是近乎自大的自信,而像是一种说不清的幽灵状的东⻄,它作为一种驱动存在于我对待艺术这件事情上。

我刚说的这种“困惑”算是我作为一个艺术家的本源性。单说⻓沙的艺术环境,它和我待过的其他城市比起来是比较“吊诡”的,它几乎没有那种可以给人提供学习性成⻓的艺术氛围,但是目前有不少大学前生活学习在⻓沙的⻘年艺术家在其他城市艺术发展得都不错,虽然这是一个老生常谈的话题,不过我认为这是一个关乎地域性不得不谈的点。当我们谈起城市时我们到底是在谈论什么呢?我尽量试着不带情绪地看这个话题,比方说一个出生在望城,成⻓在深圳,学习经历在首尔,有一个处于⻓期亲密关系的对象是伦敦人,大学毕业后间隔年去了欧陆旅行,然后回到⻓沙,那他的地域性是没那么容易说清的。归根结底因为疫情前的世界对于一部分人来说是非常具体的连接在一起的,艺术家由于这个行业本身就比较不同于其他主流职业,所以会更加淡化地域性这个概念一些。

我认为无论是地域性还是本源性这类话题的存在意义对于一个创作者而言,最有价值的是当我们进行这类思考时,我们是否是真的在面对自我个体本身而思考。

Q:在情绪波动与绘画经验之间,您以什么样的方式在平衡?或者说,情绪与经验如何在框架内流动?

A:这个很难说,它们似乎在我开始创作时就是泥沙俱下般同时存在着,这种混沌的感觉可以说从一开始就存在着某种平衡。说不上到底是情绪还是经验先行,但我可以肯定的是,这种经验和情绪是相互纠缠在一起的。我在这种任其自然流淌时的创作状态是最舒服的。

- 夜色温柔之六青骑士与狮子,布面油画,80x80cm,2021

Q:创作时您如何放置自己与作品的关系?创作完成后会不一样吗?

A:我读过的一本小说里有一个这样的情节,两个熟悉的朋友在一起喝酒,其中一个人像往常一样很自然地点着了一根烟后,另一个人像是把一句从很久以前起就积压着的话终于向他说出了口,“我也说不清原因,但是每次我看到别人抽烟,我都感觉那个熟悉的人好像变了一个人一样。”我觉得我和自己创作的作品就之间的关系就有点像这种感觉。每当在开始创作时是非常熟悉的,但到了某个节点后它似乎就变得陌生起来了,我时常有种它们好像不是我完成的错觉。

Q:接上一个问题,您与绘画建立的这种对话式的关系中,构成的最终内容还是以您的“自身”为主体而成的吗?如果还是(创作者本人为主体)的话,陌生的感受是因为最终结果与经验及最初设想不同吗?

A:我认为“自身”是在绘画过程中一点点消逝的。以一张画来说,起始阶段里“我”肯定是在的,若用下棋来做比方,我一开始是通过经验在和画面对弈,经由这种对弈开始绘画,尔后经验和思考甚至自我都开始逐渐消失融合成一种条件反射式习惯性动作,这种陌生感在他人看来具体所指为何我并不清楚,但是对于我而言,这种陌生感似乎是通过某种方式超越了经验所造成的。它是通过“我”而呈现的,但却是一种之前没有出现过的东西——即使它很微小——感受这种微妙的差异算是创作者和敏感者所共享的秘密。

- 危险同谋 Dangerous Complicity 展览现场 摄影:ARCH GALLERY

Q:个人⻆度来说,为什么看部分作品时有我在“窥视”的感觉?是因为这些作品中私人化的情绪变化吗?

A:总的来说架上绘画和其他需要协同工作的创作媒材是有一些不同的,绘画它似乎和创作者“此刻”的关系更近一些。只要创作者足够信任绘画,它完全可以承载创作者某些瞬间一闪而过的东⻄,由此对于直面自己而言,在某种意义上它比日记或是其他的方式更精准。这种“窥探”的感觉或许确是彼时私人化情绪较重的原因所致。

Q:绘画中,有您认为的恒定的东⻄吗?

A:有的吧?不过我现在不太确定那是什么。但是在我有限的绘画经验里,我感觉是有的。它肯定不是视觉上的某种稳固定式一类的东⻄,也不是某种文学式的“皇冠上的宝石”那种绝对唯一的东⻄。倒有点像是圣保罗说的,“真理对于每个人来说都是不一样的”。

- 左:真知棒,纸本水彩,21x18cm,2020

- 右:三王来朝,纸本水彩,21x18cm,2021

Q:展览中您还有许多水彩、素描和手稿,这些作品对您而言的重要性有哪些?观看、尝试叙事的⻆度会有不同吗?

A:因为美院科班出生和学生时代自我要求的缘故,我养成了画素描小稿的习惯。它们对我而言无疑是非常重要的,倒不是说它们对于我的创作方式有多重要,而是它们给我提供了一种回忆中的坐标。当我翻看它们时能让我清晰地回忆起彼时自己在面对绘画时,是处在一个什么样的状态里。其实,要完成这些手稿或水彩所需要的精力会更加集中,所以对我来说,它们所包涵的信息会更加直接和丰富。单论叙事⻆度而言,在水彩中这种叙事性是比即兴小诗更有韵味的载体。但是无论是素描还是水彩甚至是那些手稿我都不认为它们是我绘画的开始,它们完全是独立存在的作品,甚至能看到比油画更直白和轻盈的创作思路。目前而言,我开始一张绘画通常是从“第一笔”开始的,诚然在开始绘画之前我会画很多手稿,但是当我开始画了第一笔之后,我才知道要怎么画第二笔,由此过程我才后知后觉到自己要画什么。

- 危险同谋 Dangerous Complicity 展览现场 摄影:ARCH GALLERY

Q:您提到过作品中类似音乐的 “升调”、“降调”。在逐渐转向大幅绘画的过程当中,“音量” (技巧)、“节奏”(留白)是否逐渐产生了影响?这些影响是逐渐自然产生吗?

A:至少在我创作时这种影响是会存在的,但它是一种更自然化的影响。不过我不知道该如何阐述这种“影响”,我之前用音乐做例,但并不是说我彻彻底底地受音乐的影响,而是我着迷于它其中的那些创作逻辑。回到我所说的这种存在着的影响,它是源于多方面的,诸如个体与世界之间的沟壑和关系影响着人的诸多方面,这些影响会自然地存在于创作上,就好比某一天我感到这种影响迫使我要进行大幅绘画创作一样。那些技巧性的东⻄至少在现在我还是会在意的,但是我好希望某一天能够自然地摆脱掉这些意识。

Q:“我不知道一只鸢听了收音机播放出来的东西后,是否还能将自己被捕捉之前的所见、所感长期保留在记忆之中。”[1]什么样的感受经验或者身体经验是特殊的、在作品里留下来的?

A:先说个题外话,我自认为算是那种对过往事情回溯能力比较强的人。我生活中只要稍一分神,思绪就会陷入回忆中去,因为这个缘故,我可以经常被动地感受到从现在时看过去时是多么的充满变化。简单来说即便是同一件事,在不同的心境下回忆起来它可能是完全不一样的。

回到题目来说,我很难客观地假设性思考无论是感受经验或身体经验在什么样的情况下会是特殊的。至少在我处在现在时里是很难界定的,我认为从主观层面而言,对于从现实时里意识到重要性或特殊性是非常随机且无逻辑的。在这一点上我相信他者会比自我更好总结。比方说在同一天中,我经历了一次愉快的谈话和开车时刮到了叶子板,很有可能未来某个时刻我只会记得我下车检查叶子板的刮擦情况时正好有一对嬉笑打闹的情侣从我身边走过,我完全不认识他们,在彼时他们也完全无法让我有任何联想,但没准这一幕却成了某种特殊的经验。恰恰是在那种“也无风雨也无晴”的经历中产生的经验通常会比正在进行时中感受到的那种刻骨铭心的经验在未来看起来更重。比起身体经验我更在意感受经验,恒久和细腻的感受经验也许不见得特殊,但是对我来说很重要,可能在这个意义上每天恒常地画画这个行为本身所造成的经验,就算得上是“特殊的、在作品里留下来的”。

[1]《最后一场雪》 ,于贝尔·曼加莱利(Hubert Mingarelli)

访谈对象:艺术家郭宇剑

本文访谈于2022年夏

采访/编译:张汀芷