豆豆也是拳拳

展评

1985年在北京中国美术馆举办的《劳申伯格艺术展》让中国人近距离地看到了“后现代艺术”的形态,这些展品让中国观众目瞪口呆:山羊的标本,汽车的轮胎,废弃的地毯组成了前所未见的图腾。在展览期间,保洁员差一点把作品误作是垃圾清理。而此时的中国艺术主流依然是现实主义写实绘画,很少人能够理解为何这样的作品能被称为艺术。

《姓名缩写》装置 劳申伯格,1985年,中国美术馆现场

罗伯特·劳申伯格作为德裔艺术家约瑟夫·艾伯斯的弟子,早期从事的创作大部分为抽象表现绘画。当时美国的抽象表现主义高潮接近尾声,一些青年艺术家不满艺术只是执着于架上经验的修辞,主张要以新的传播工具——表演、电影、电视和录像活动——来取代绘画。可是,这些传播工具毕竟不能属于美术范畴,于是又有一些艺术家指出绘画的含义将突破既定的特征,可使绘画继续发展下去。这些人便把图画、摄影等原始素材拼合起来,制成绘画。这方面在美国最著名的代表人物有贾斯帕·约翰斯(1930~2008)和罗伯特·劳申伯格(1925-2008)等。

White Flag,Jasper Johns 1955

50年代末,当这两位美术家的作品公展时,引起了社会极大的义愤。他们利用废品、实物、照片等组成画面,再用颜色作些拼合或涂绘,其目的是把日常生活经验物和痕迹纳入到审美和反思的范畴,以此警醒世人在纵欲于消费和糜烂的煽情信息背后真实世界的改变,因此废物与垃圾也当作素材和修辞而加以利用,他们的艺术创作与波普艺术不可分割。

Josef Albers at the Tamarind Lithography Workshop

为什么劳申伯格被称为后现代主义艺术家,而他的老师约瑟夫·艾伯斯却被称为现代主义艺术家?二者的边界在哪里呢,我们首先说一下现代主义:欧洲在文艺复兴之后,逃离了近1000年中世纪的黑暗统治,终于迎来新文明的曙光。从英国历史学家阿诺尔德·约瑟·汤因比的视角看来,现代时代指的就是文艺复兴和启蒙时代。社会制度开始剥离宗教和皇权的控制,转向人文法制,相信科学进步和理性主义。而1875年作为现代和后现代的分水岭,因为法国颁布了历史上实施时间最长的一部宪法,这部宪法最终确定了资产阶级共和制。但从另一方面,共同驱利性的共和体制也推动着资本主义向全球性的扩展。所到之处,当地原有的文明现实必然会受到损坏,甚至是灭顶的灾祸。

哲学家R·H·麦金尼曾说:“现代主义是乐观主义者,他期望找到统一性、秩序、一致性、成体系的总体性、客观真理、意义及永恒性。后现代主义者,他们期望发现多样性、无序、非一致性、不圆满性、多元论和变化。”这种说法看似笼统,但亦反应出一部分欧洲知识分子,希望在基督教的信仰落潮之后,能够尽快寻找到一种普世的价值,填充原有的信仰空间。但现代主义所需要实现的秩序性,一致性从另一个角度来看也可以看做是封闭性和单一性,或许在某些情况下也意味着其他文明必须对欧洲逻辑中心主义表示顺从。

从这点上来反思,我们才能看出为何1985年中国美术馆选择后现代艺术家劳申伯格作为美国艺术的代表。从一个侧面,劳申伯格给中国观众看到美国的资本主义世界所面临的困境:人欲泛滥带来的环境污染和低俗化的现实历历在目。而这种事实仿佛成为一种诅咒,落到大洋彼岸的中国。

今天,改革开放已经40年了,中国成为了世界工厂支撑着全球化的消费流水线,随着疫情的停止键,全球化的降速给予了大家一点喘息的时间。

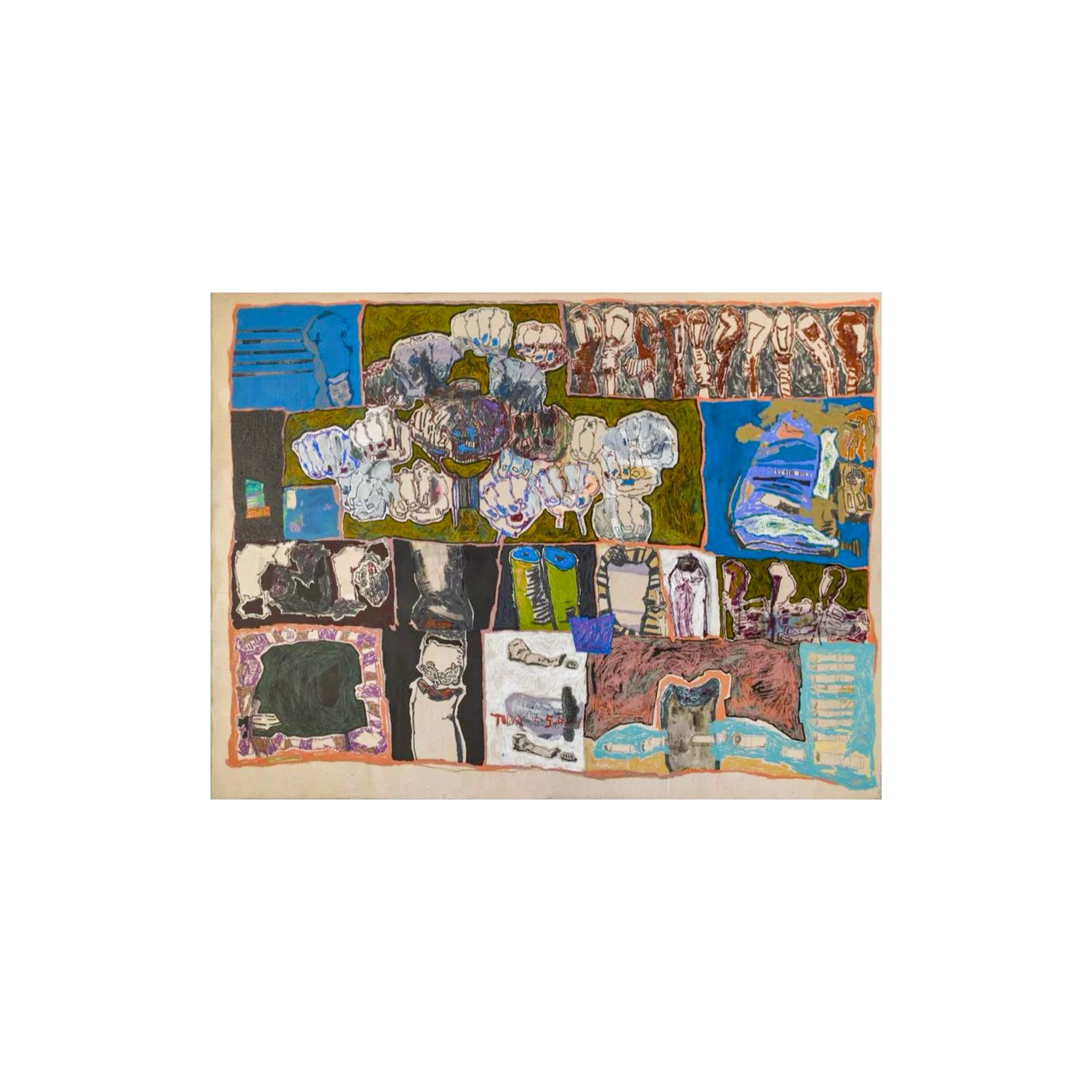

2020年11月無同空间,葛雅静带来了她近两年的创作,时代的沉淀给予了艺术家充足的养分:在500平米的空间里展出了艺术家33件作品,共分为三个组:《锈》,《拳》和2018至2020年所创作的装置《咬合之力》和《Banana》系列。

展览名称为《POWER》中文译为“权”,与“拳”同音,但更多是映射支配这种现象后不可名状的力量。以拳为符号,葛雅静说道:“听说(拳头)大拇指向外或内收的区别就像狗在冲你呲牙或摇尾巴一样。”符号具有双重含义,但干涩而机械。艺术家将这种符号不断地重复,并赋予其色彩斑斓的外衣,同时又在画面中留下褪色看似是时间氧化了的色彩,留下了笔触的沉积。

- 漫漫,葛雅静,2020

- 缱绻释放,葛雅静,2016-2019

《缱绻释放》这件作品就像一扇门,它是《拳》系列的起点。有些人在这件作品前驻足,认为它是一副连环画的草稿,而另一些人则认为它像是一个个考古坑洞。《拳》系列的创作中,简单的拳型符号的重复,就像人们在网络空间留下的笑脸符号和哭脸符号,简单地表态,繁复地延展。

作品《漫漫》中的拳头如同夜晚水中倒映的霓虹灯,随着波浪扭曲,变得影影绰绰。硬边的彩条慵懒地将这堆影子环绕。

而在《戴珍珠耳环的少女》这件作品中,名称挪用了15世纪荷兰画家约翰内斯·维米尔的名作。但图像上,既没有令人惊艳的少女,也没有珍珠。反而出现的是由硬边的彩色轮廓围绕成的头像图案,拳的元素被压缩在耳朵形轮廓的线条中。被其围绕的,是由氧化云母铁和白色颜料共同构成的一颗开片形态的“珍珠”。细心的人会发现,葛雅静即使在运用最常用的白色时,也是细腻的,有意的。而且白色开片式的肌理也在《拳》系列其他作品中常常被运用,所到之处均见匠心。

《锈》系列的重中之重是《2020》这件作品,有感于疫情期间人的生命的脆弱,葛雅静画了《2020》作为留念,在葛雅静的世界里生命在色彩斑斓的世界里突然退去了颜色,还来不及记录,来不及描述,他们就被下一波信息潮掩盖了。《2020》中,葛雅静利用了照相打印介入到创作当中,这些照片是葛雅静亲自在生肉加工场拍摄的。在构图和色彩营造上,图片被处理成紫红色,它们像一个个血淋淋的创口拨开了由拳构成的迷障。

而被置于黑房子的《咬合之力》系列,体现出艺术家对消费时代生命囫囵状态的精神体验。它们更神秘,更黑暗,提示生命必然会面向死亡提出的问题。

而在装置《Banana》系列中,葛雅静用实木和皮革,卡通贴纸塑造了三只香蕉,在波普艺术中这样的创作方式很常见,现成品的挪用,更多的是呈现对现代经验的反思,在葛雅静这里,贴着迪斯尼的漫画banana象征一种漂洋过海的艺术图腾,也承载着她创作的一种原动力。在游戏和想象的空间里,艺术家给予自己再造了一段历史的权利,就像英国小说家罗琳撰写《哈利·波特》那样。葛雅静将自己取名为豆豆,并以一种风趣,浪漫但又不失真实地方式呈现出自己对时代和生命的理解。

文:李旭辉